10月の仕事。

圃場では収穫(サンプリング)や採種、そして実験を終えた試験区の撤去。

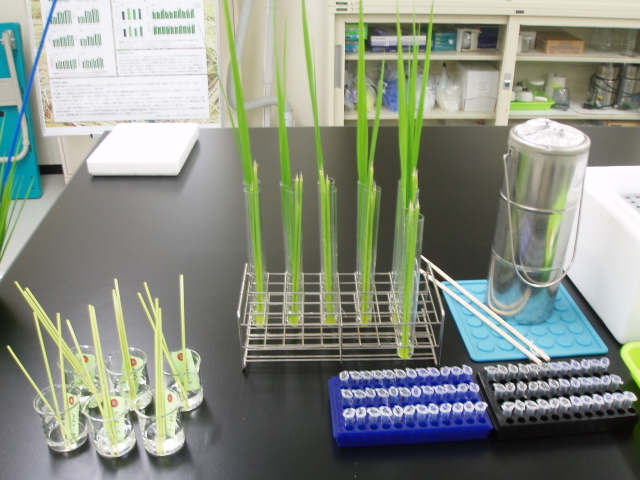

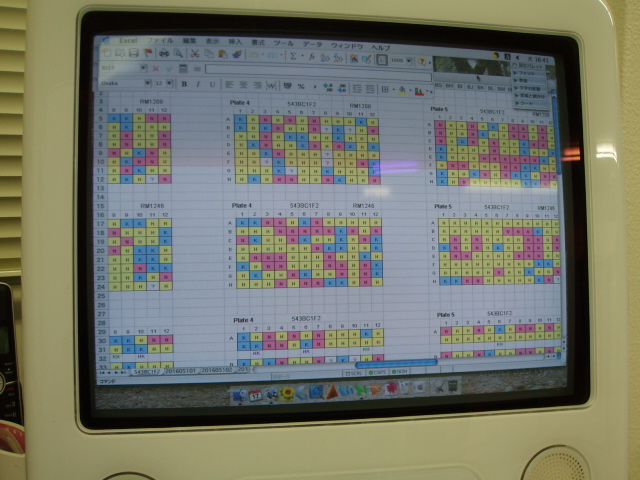

実験によって植物体や穂を必要分確保し、来年以降に使用するために各系統ごとに種を採る。

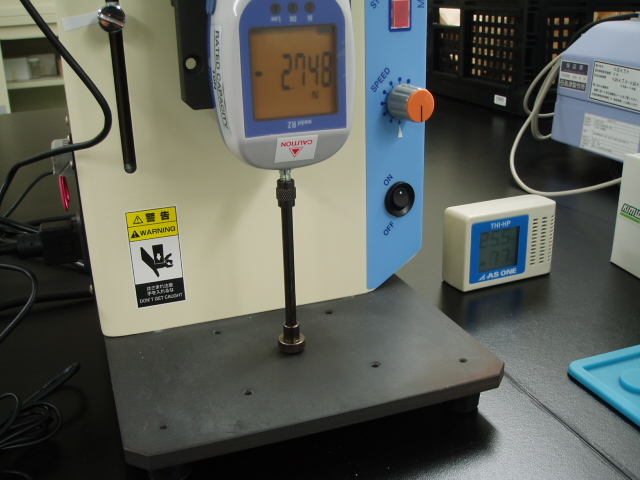

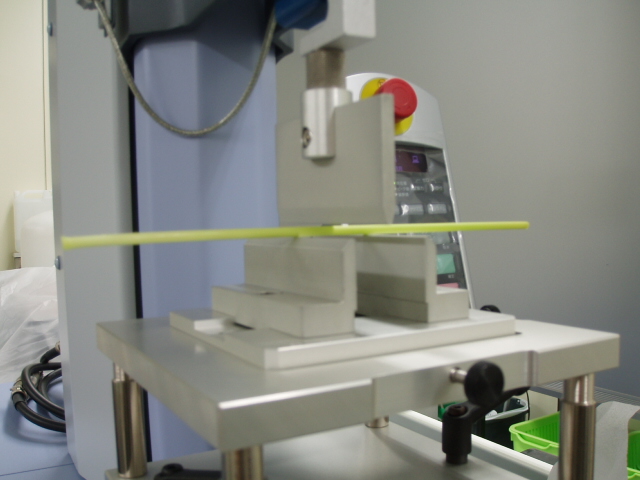

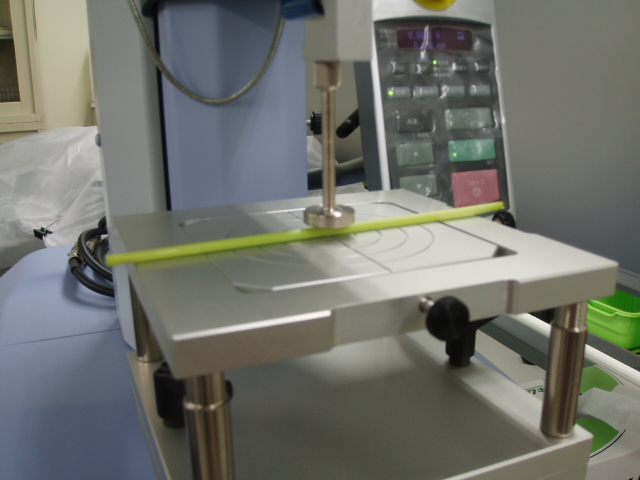

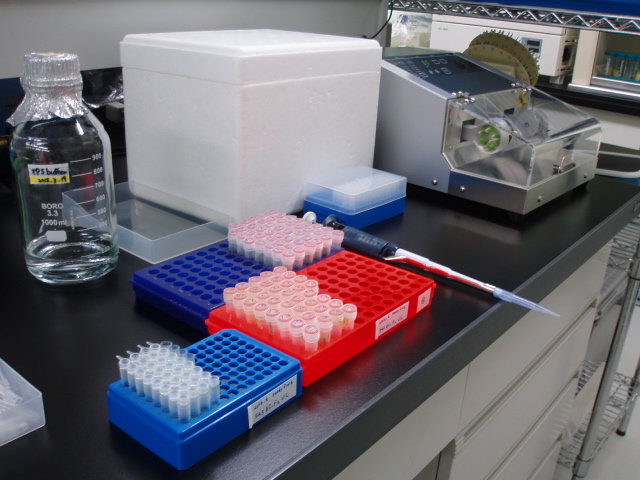

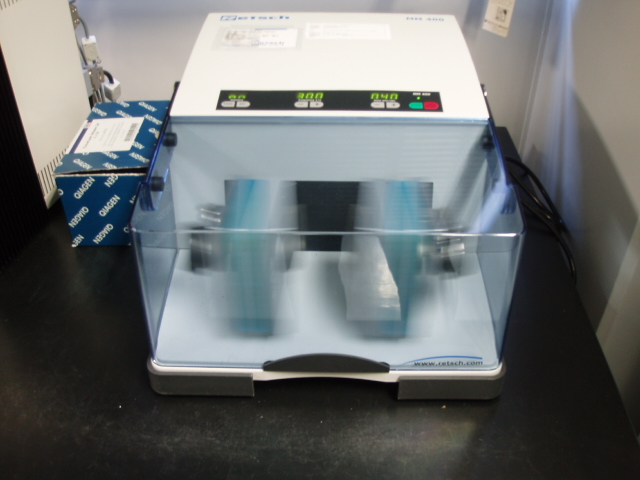

実験用の植物体はそのまま実験室で使用したり、一部を冷凍、乾燥して保存。

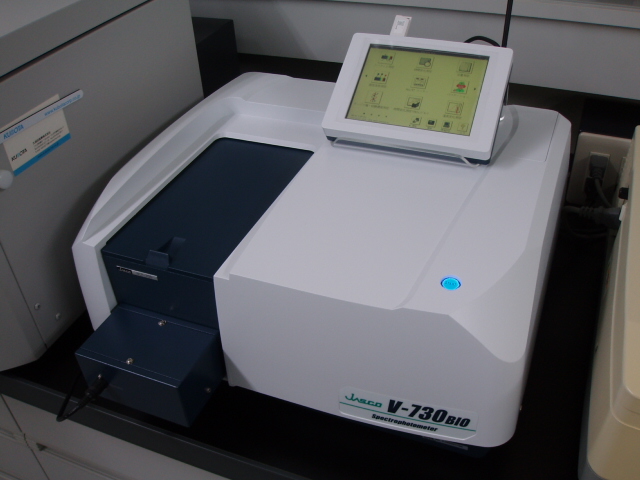

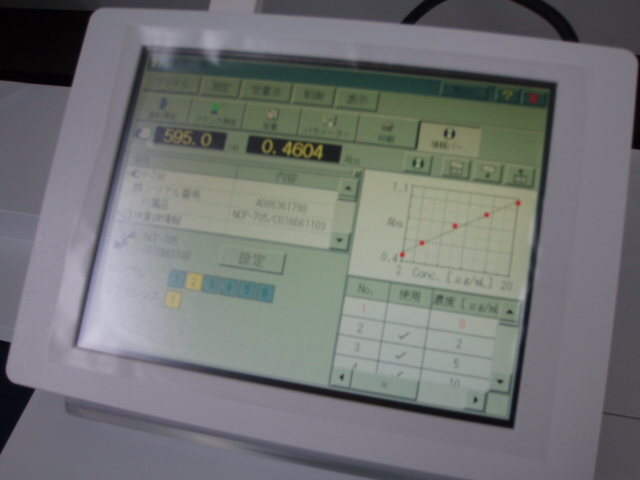

穂は2週間ほど乾燥させて、収量解析や食味関連形質の分析へ。

その一方で圃場のイネや支柱、そして紐やラベルを全て撤去していきます。

後期の開始に3年生が分属されるので、本研究室での最初の勉強は圃場作業についてになります。

圃場は重要な研究設備ですから、マナーも含めて正しい使用法などを知ることは大事。

このような基礎となるところをいい加減にしてしまうと研究や勉強などの「仕事の質」が悪くなります。

11月が近づくにつれて圃場実験が1つ1つ終了し、徐々に圃場からイネが減ってきました。

もう少しで今年の圃場作業も終わりますね。