春の学会シーズン。

今年は日本作物学会第241回講演会でポスター発表するため茨城大学水戸キャンパスへ行ってきました。

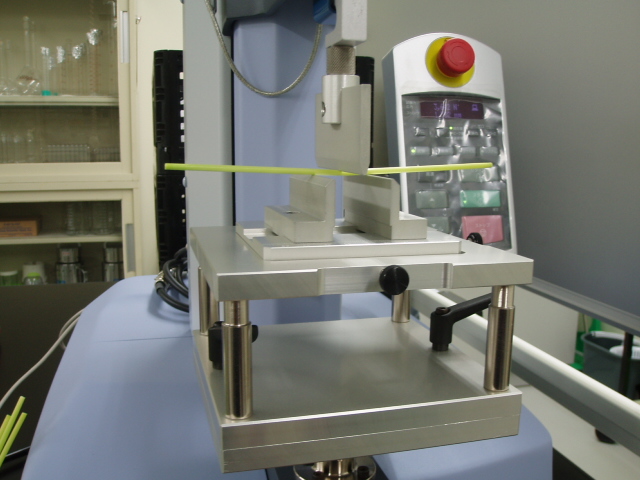

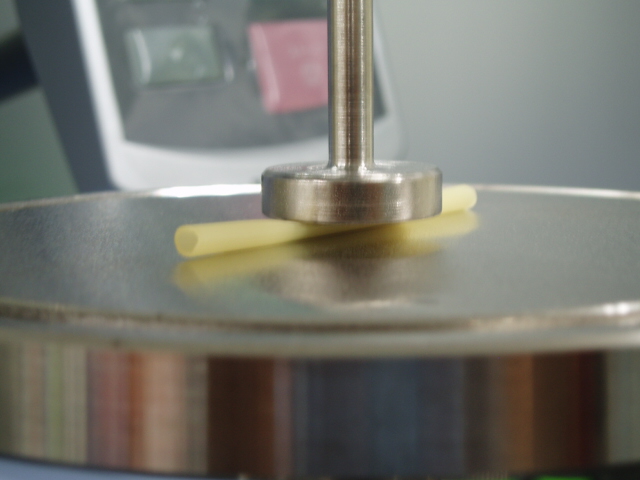

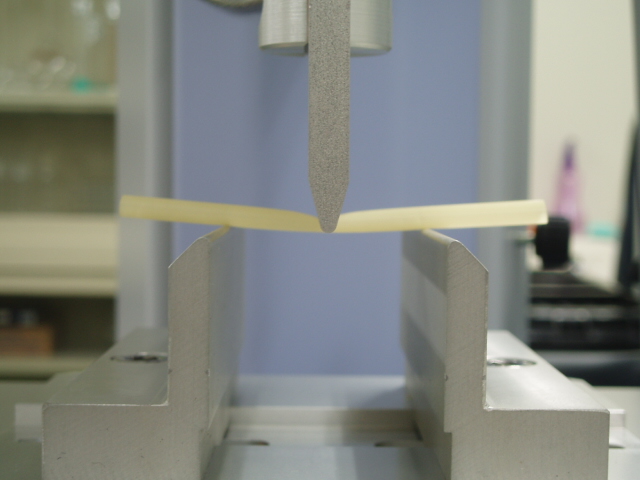

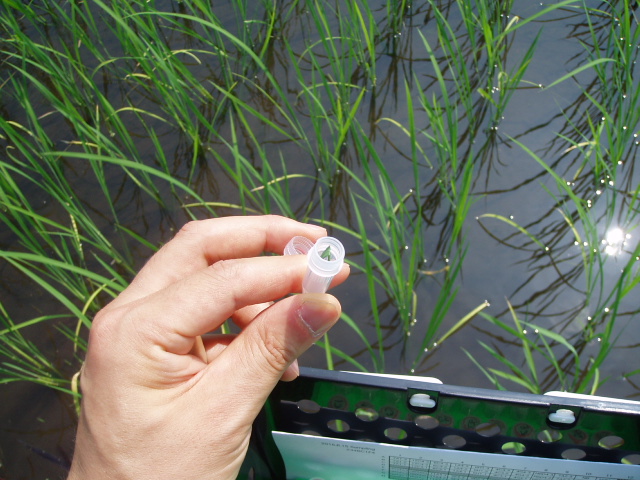

発表タイトルは「イネにおける上位部稈物理強度劣化を抑制する量的形質遺伝子座bsuc11の機能解析」。

以前論文発表した倒伏抵抗性に関与するQTL「bsuc11」について、このQTLがコシヒカリで登熟期以降に生じる稈の物理強度劣化を抑える主要因は何か?という内容の研究です。

40分間の発表時間でイネの倒伏についての議論やbsuc11の機能についての議論をし、有意義な時間となりました。

本研究に興味を持って頂いた方々に感謝申し上げます。