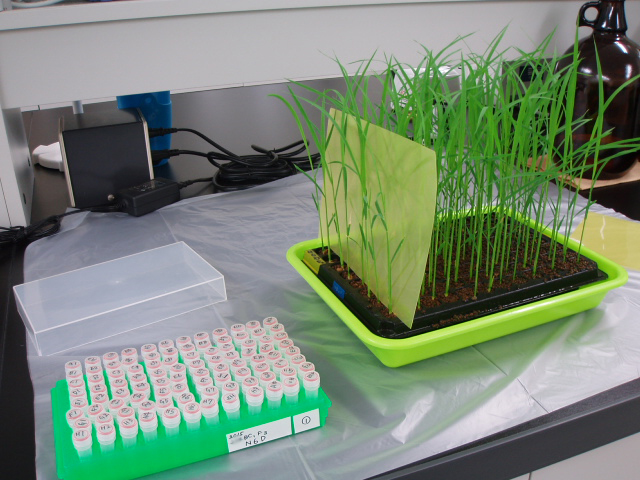

田圃の代かきに四苦八苦している一方で、実験室では今年度実験予定のサンプル系統をDNAマーカー選抜。

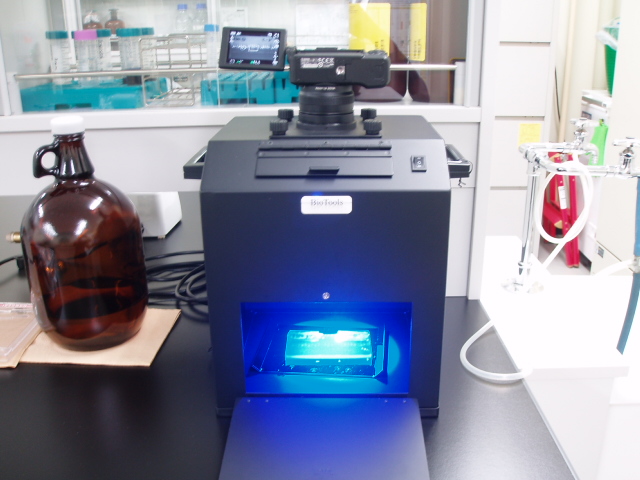

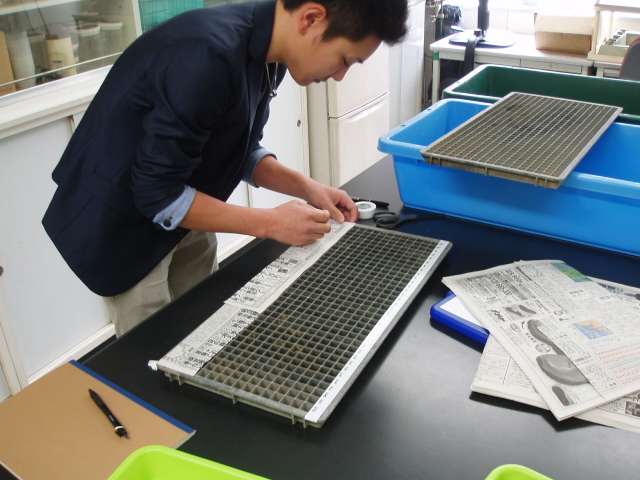

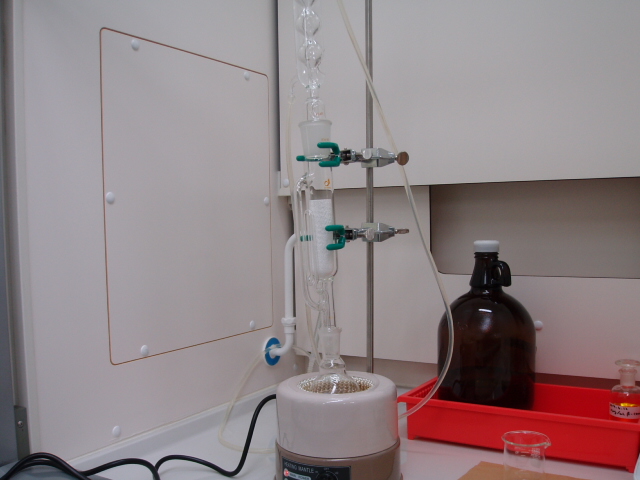

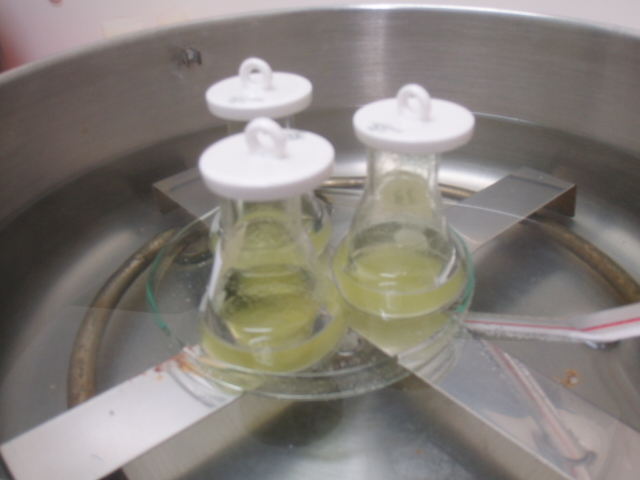

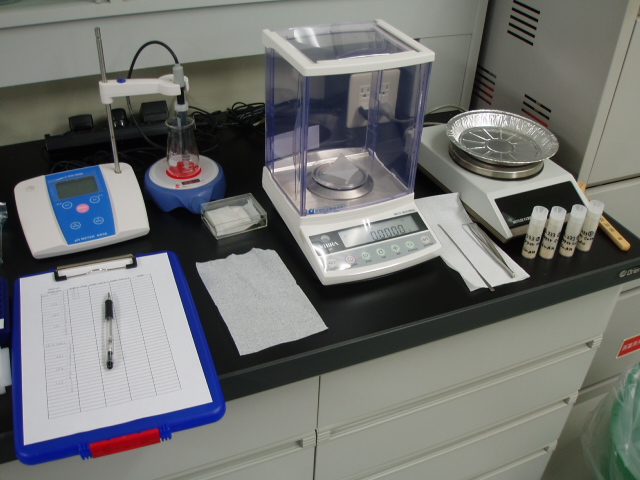

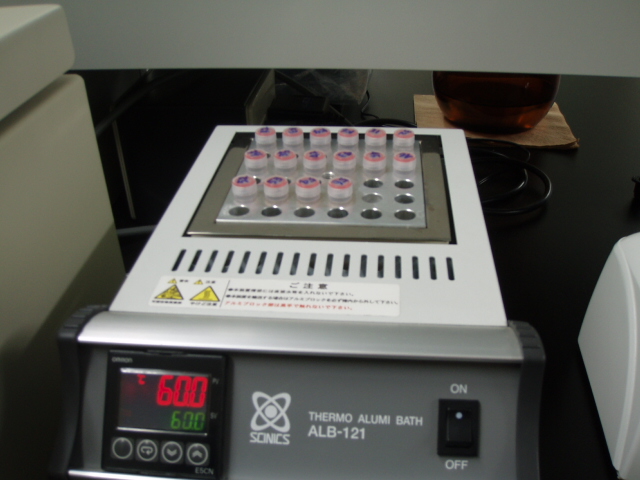

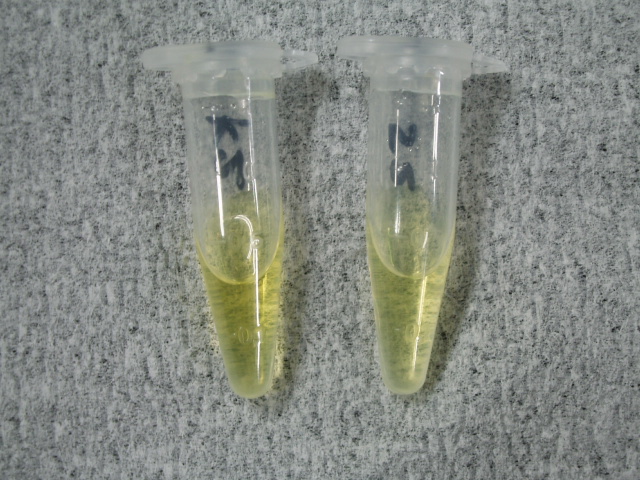

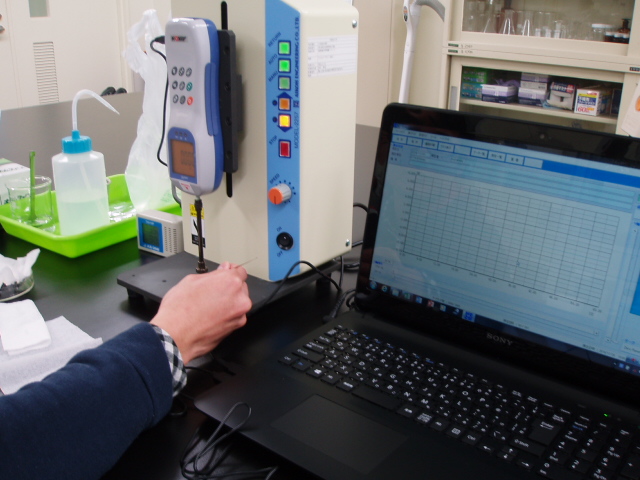

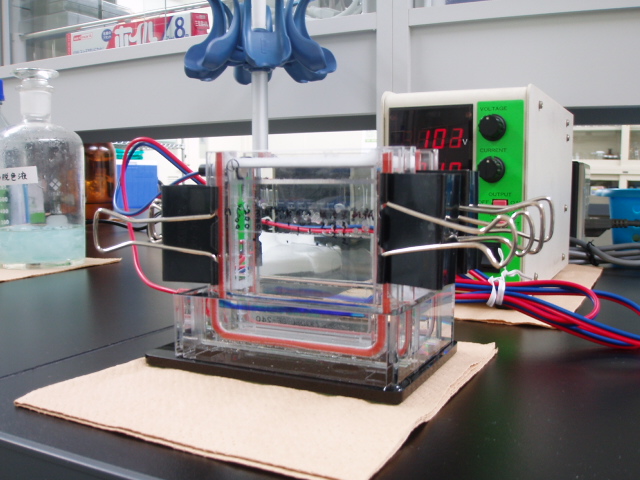

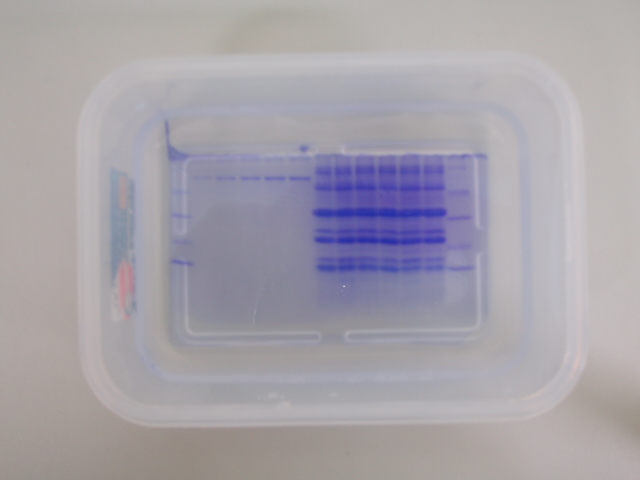

発芽した苗の葉っぱからDNAを抽出し、DNAマーカーで遺伝型を確認し、目的に合った遺伝型の苗を選ぶ。

同じ時期に、田圃でトラクター、実験室でPCRと電気泳動、どちらも田植えまでに終わらせる作業ですが、なかなかのギャップです。

そして、今週ようやく選抜した苗や他の研究用の苗の田植え。

今年は5試験区+空きスペースで10m × 43m の面積に移植です。

試験区は、供試サンプルを間違えず、設計通りの条間と株間で植えるので緊張します。

失敗したら最悪研究中止ですからね。

気温が高い日もあり、大変でしたが無事4日間で田植えが終わりました。

あとは除草作業、農薬散布、防鳥対策などをして、いよいよ実験です!