11月に入り、徐々に寒くなってきました。

研究のためのサンプリングも無事終了し、水田圃場から離れる時期です。

少し寂しい気がします。

昨年と同様に今年も水田圃場に感謝をしつつ、秋起こしをしました。

有機物の分解や雑草の防除など、秋起こしによる効果は知られています。

春起こしから始まり、秋起こしで終わる、当たり前ですが重要ですね。

ついでに畦の補修もして、今年度の水田圃場作業は終わりです。

冬が来る前にしなければならない作業がもう1つ。

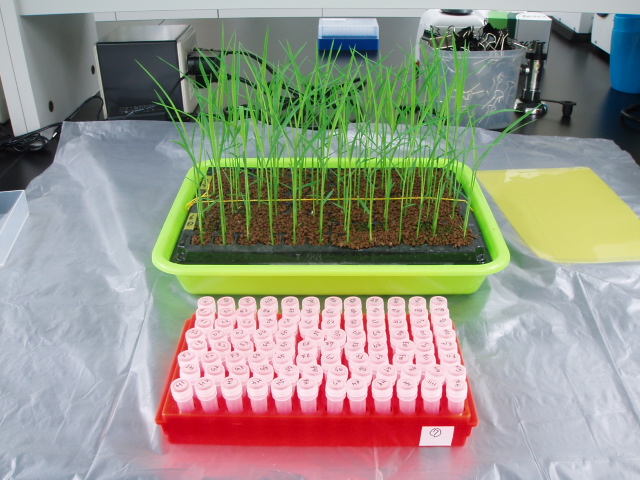

来年度春に学生実験で使うコムギとオオムギの播種です。

畑を耕し、畦を作って播種。

あとは稲藁でマルチングでもしておきましょう。

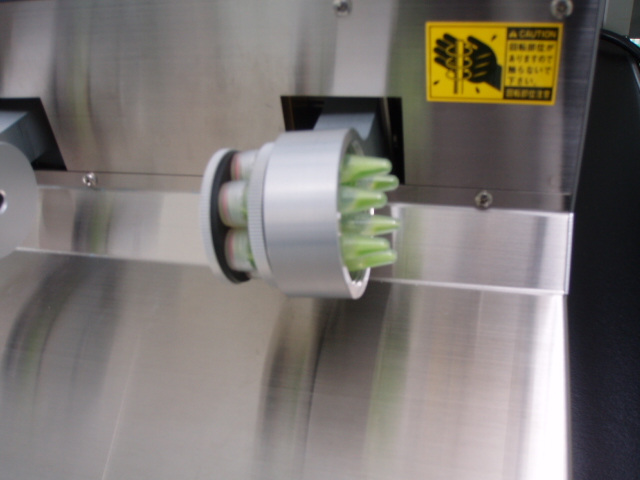

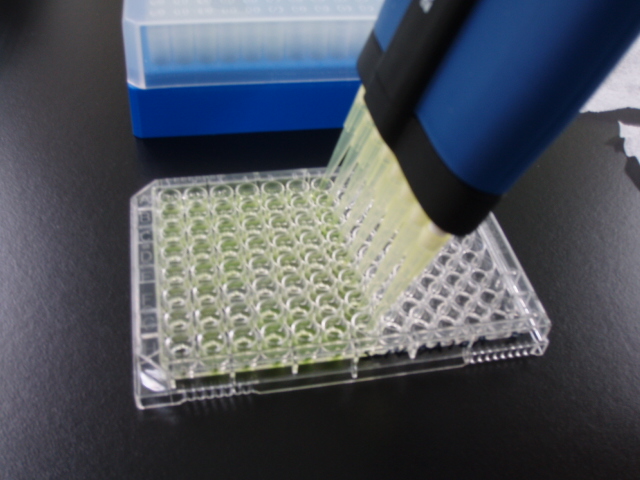

さて、次は採取したサンプルの測定と種子の整理。

やることはまだまだありますが、こつこつやっていきましょう。