今年の7月は雨、雨、雨。

蒸し暑く、不快指数が高い日が続いております。

雨の降らない日を利用して圃場作業を実行。

7月にやるべきことは、除草、支柱立て、防鳥糸張り。

除草作業は土壌表面を削いで除草するピーラーのような器具を使用。

全長が約1.9mあるので広い範囲に対応できて非常に便利です。

週1回の除草作業を落水するまで続けていきます。

つづいて支柱立て。

今年立てた支柱は354本。

2日に分けて行いましたが、今年は炎天下の作業ではないので少し楽でした。

最後に防鳥糸張り。

例年通り黄色の防鳥糸を使用し、支柱に設置。

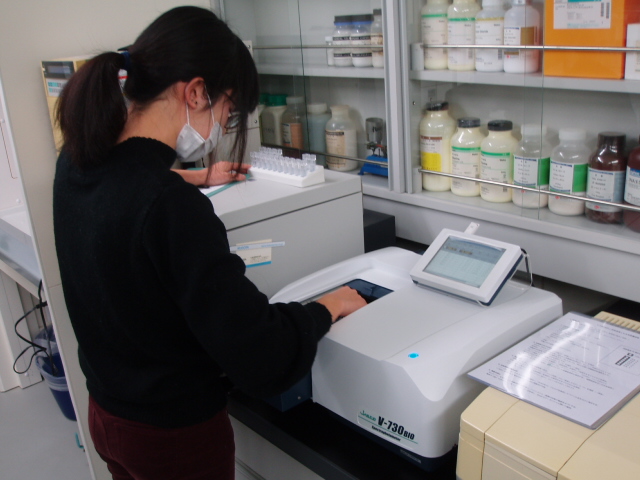

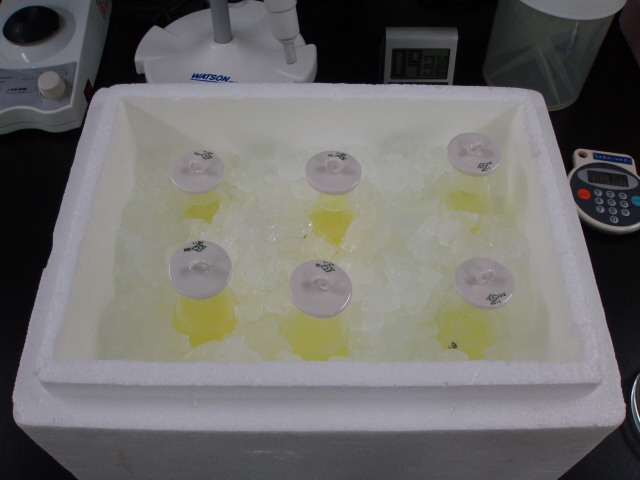

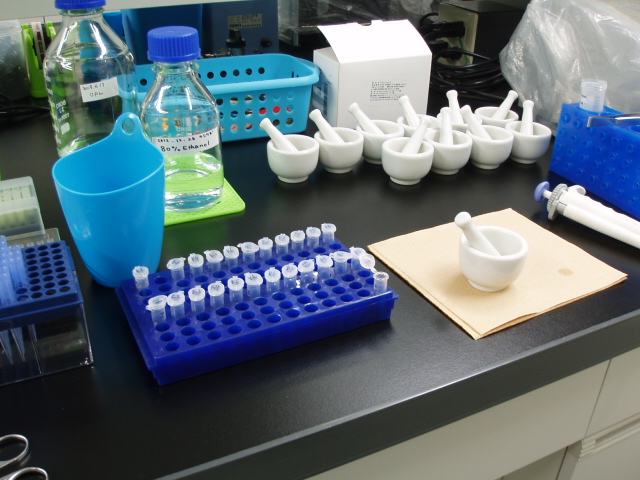

8月から出穂するので圃場作業だけでなく、実験も始まります。

日照不足が気になるので、早く梅雨が明けて欲しいですね。