11月と12月。

今年も年末までにやるべきことを実施。

まずは実験。

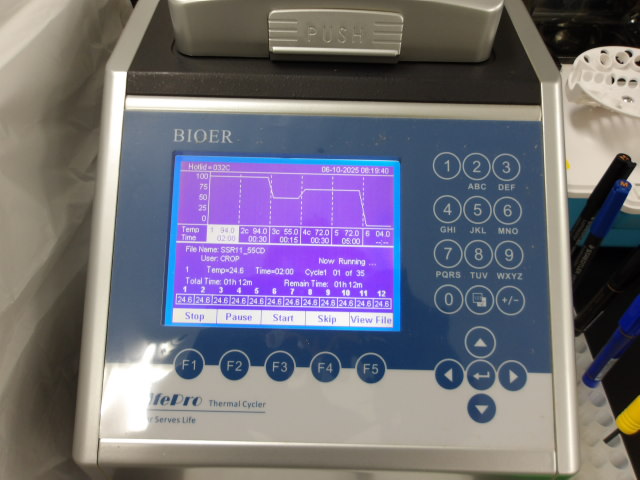

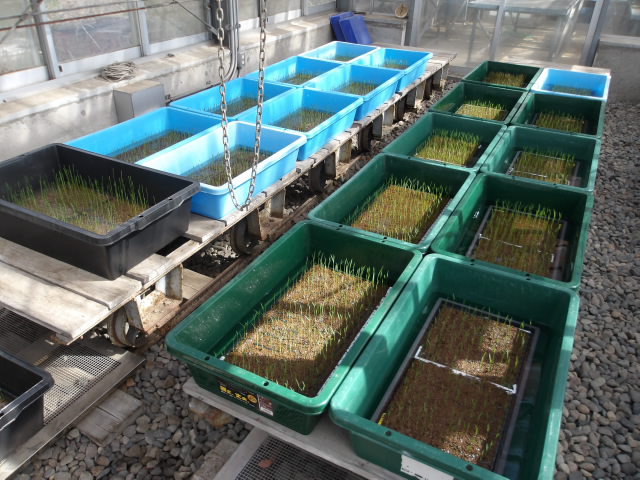

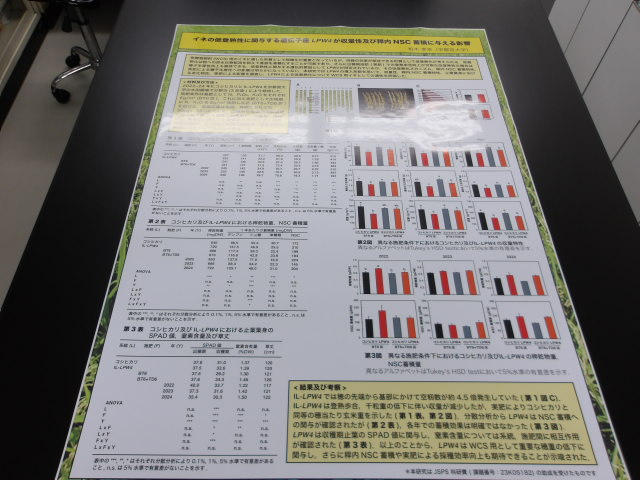

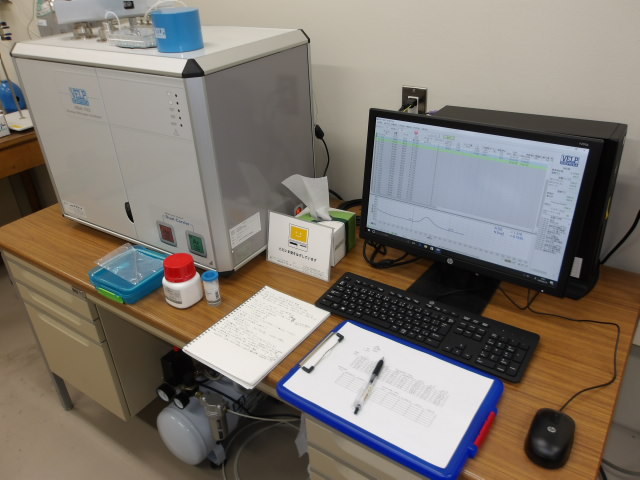

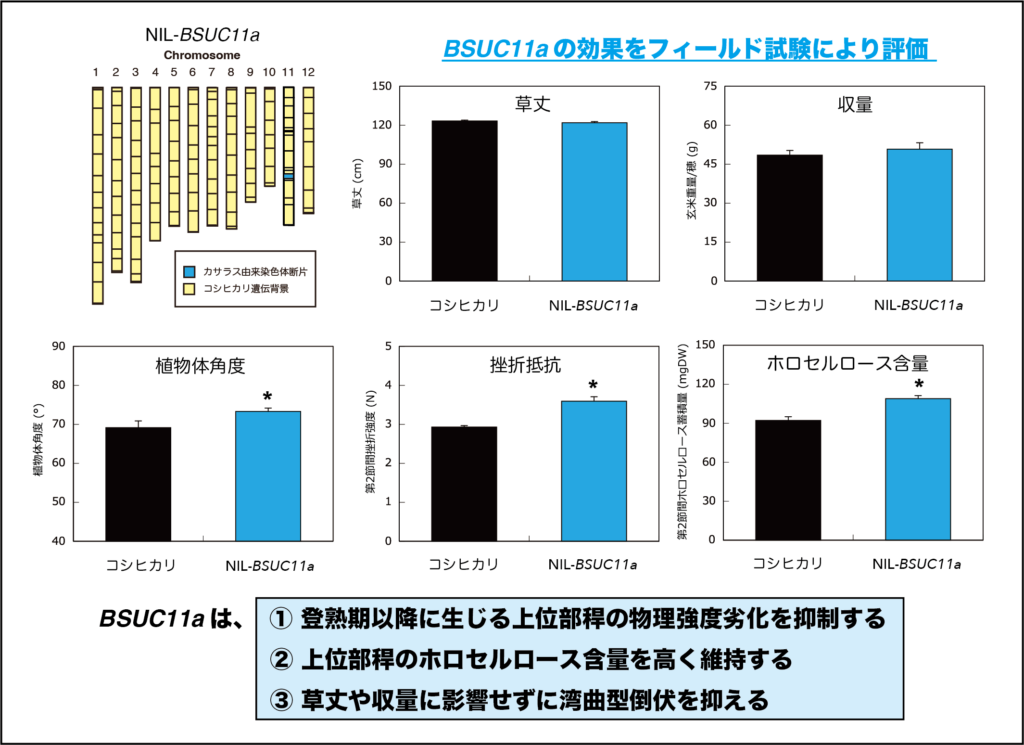

今年度中に実施予定の実験は、様々な成分分析。

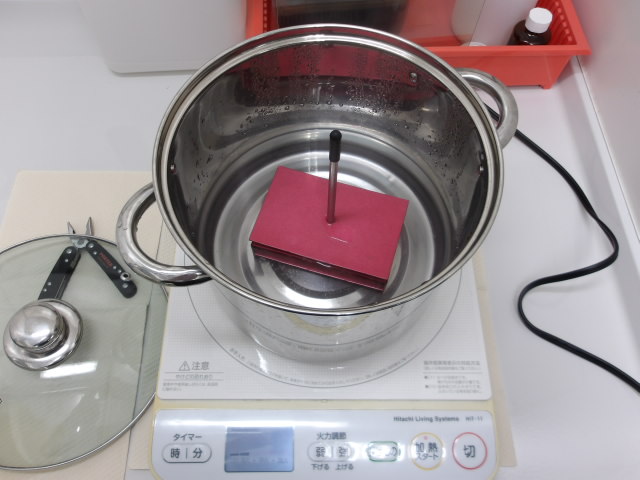

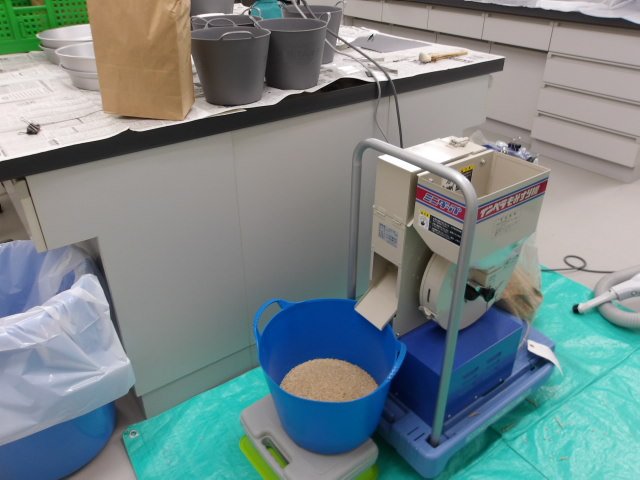

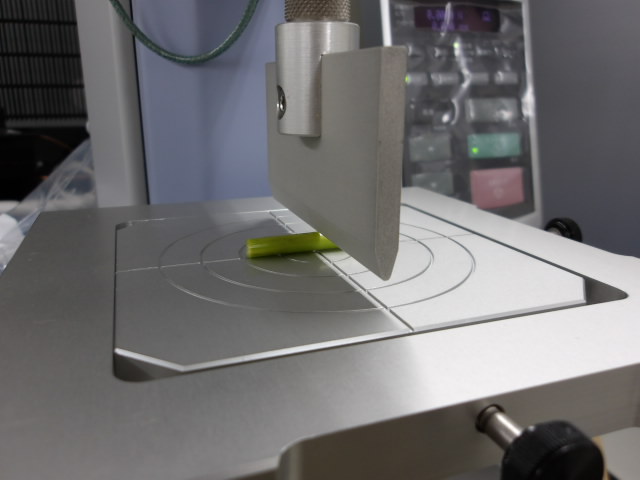

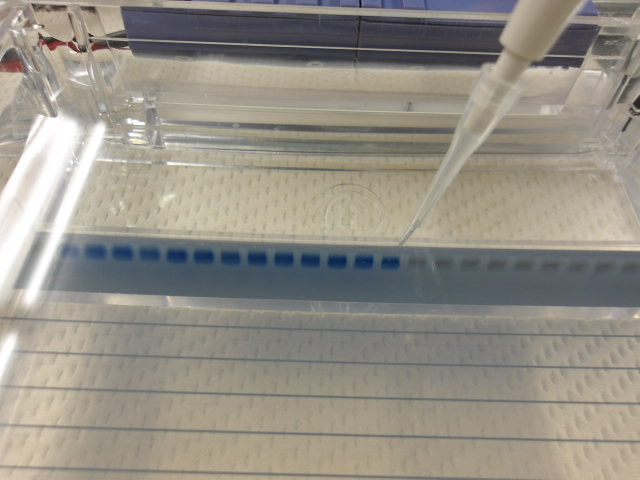

まずはイネの稈や葉身の乾物を粉砕。

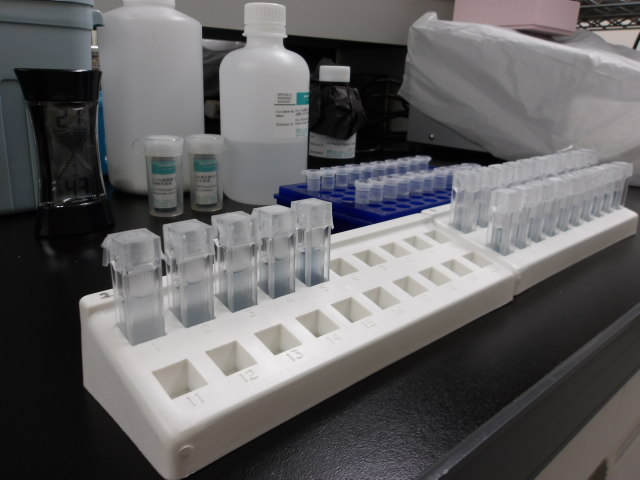

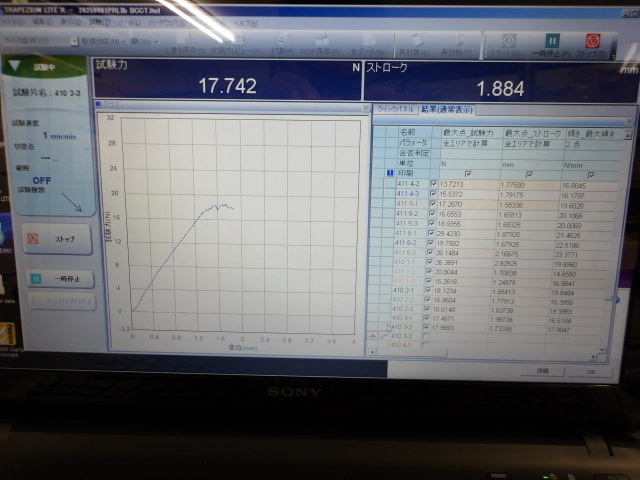

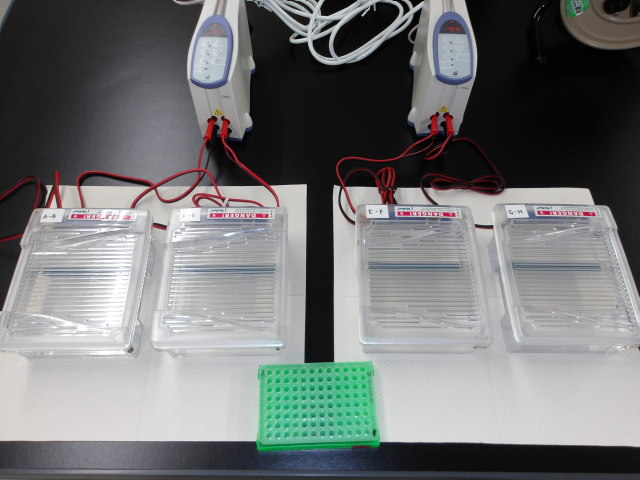

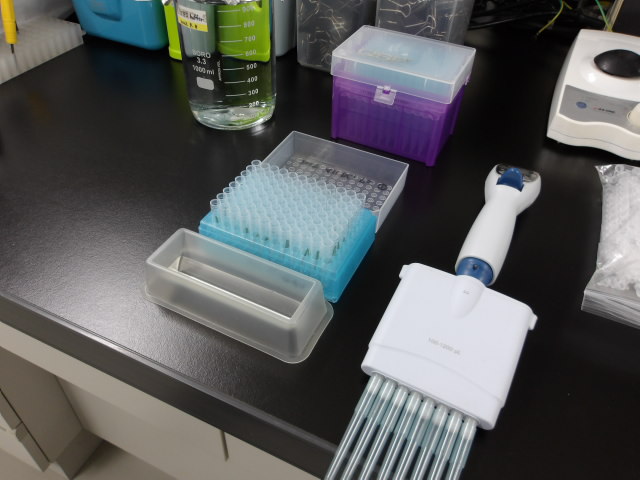

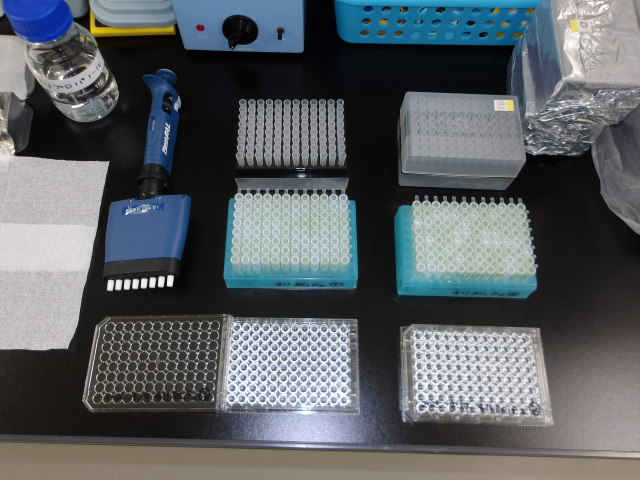

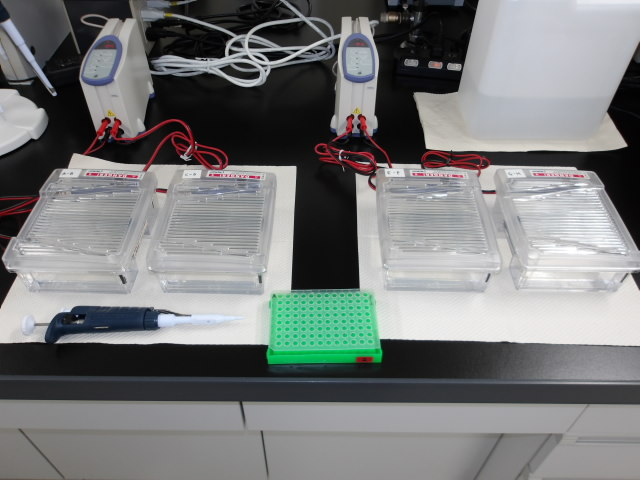

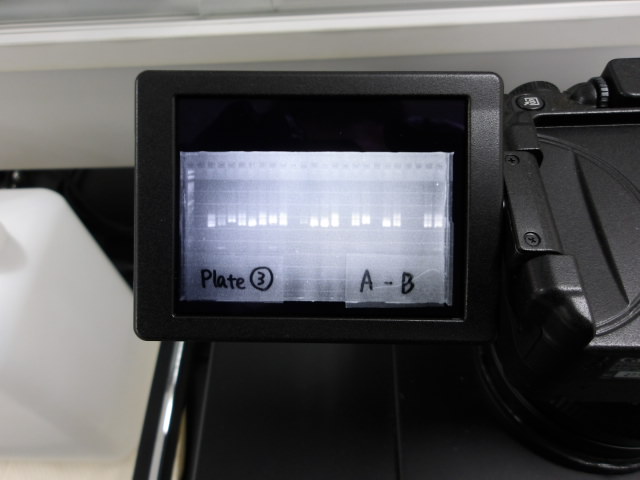

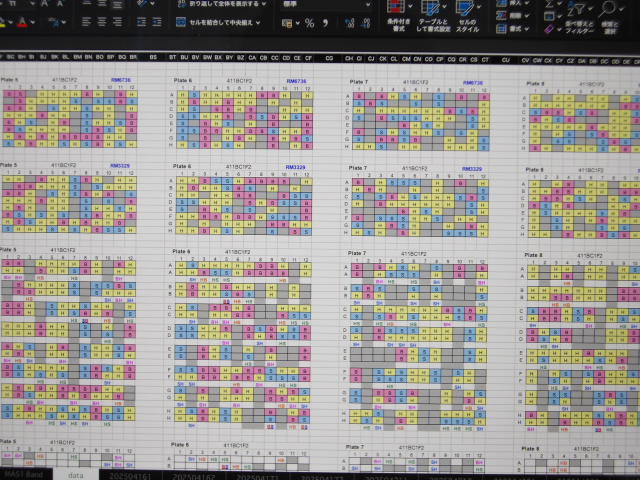

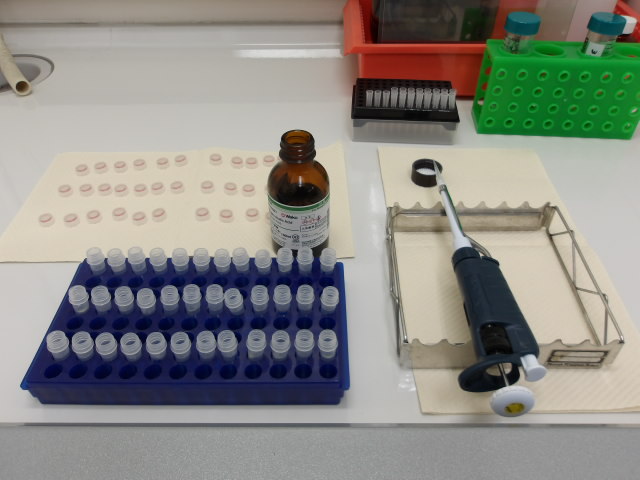

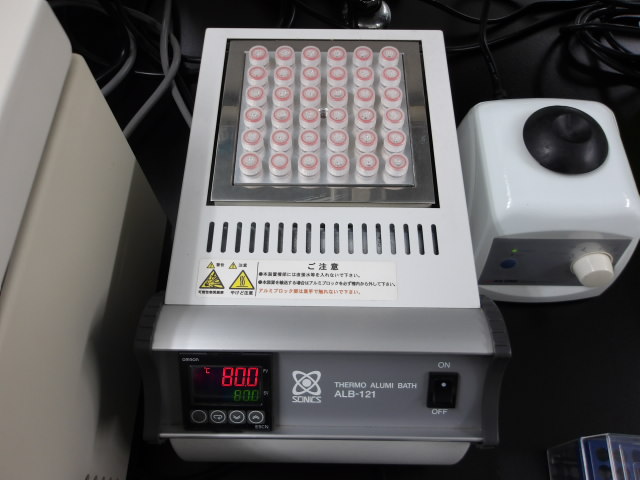

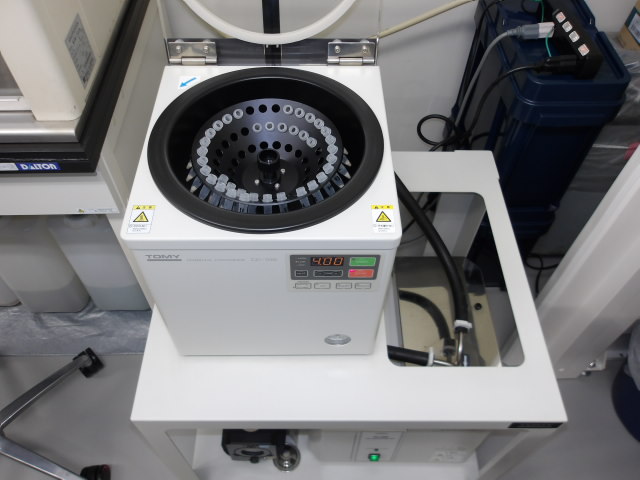

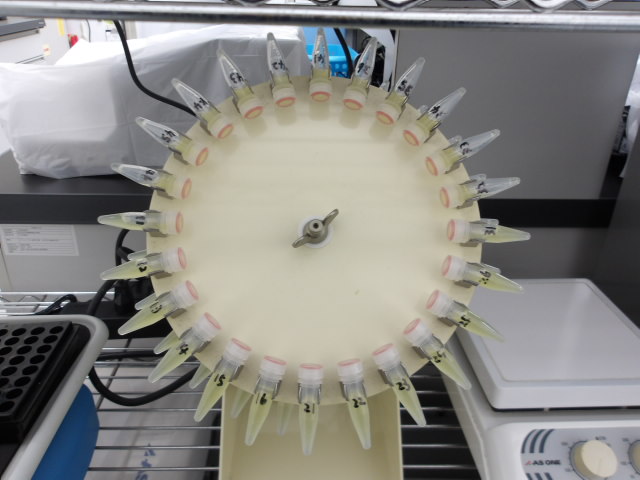

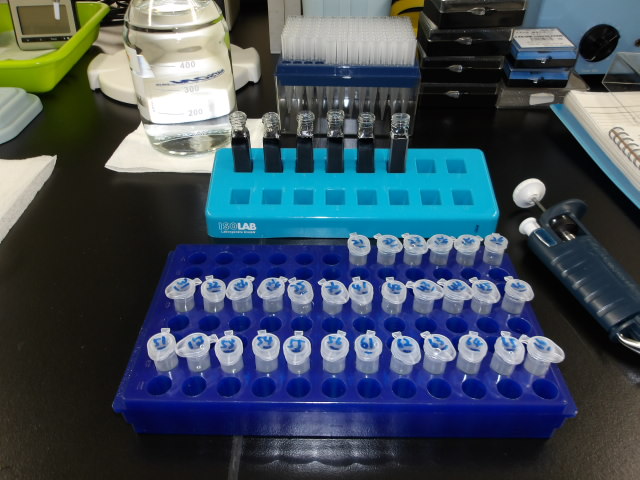

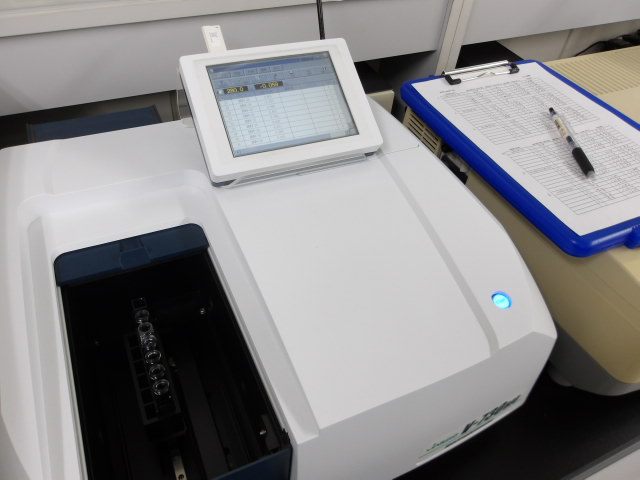

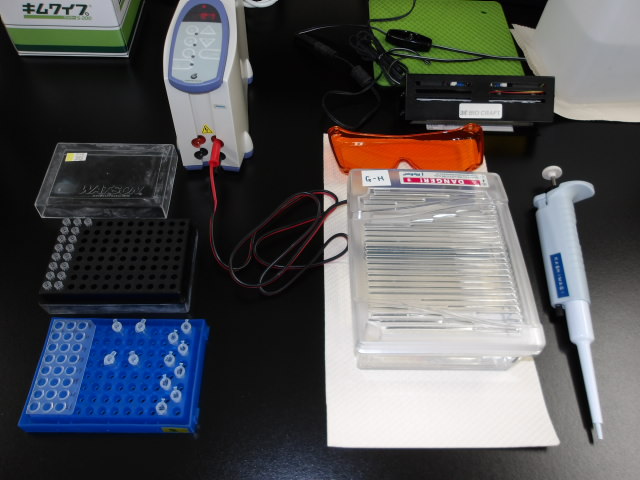

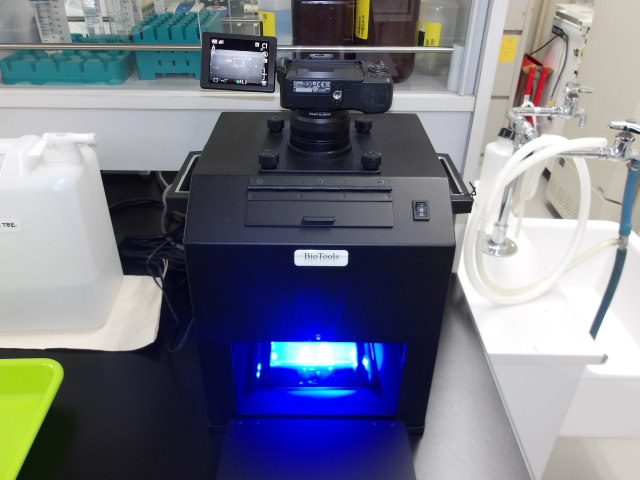

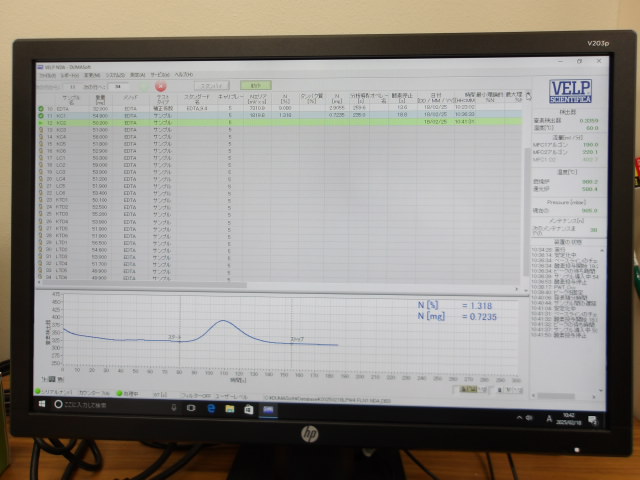

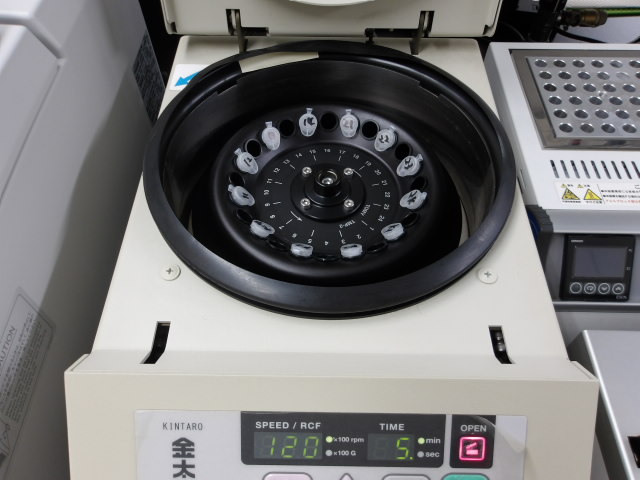

粉砕したサンプルについて、稈内の非構造性炭水化物(デンプン、ショ糖、単糖類)含量を酵素法で測定。

出穂期や収穫期の稈内非構造性炭水化物蓄積特性を評価していきます。

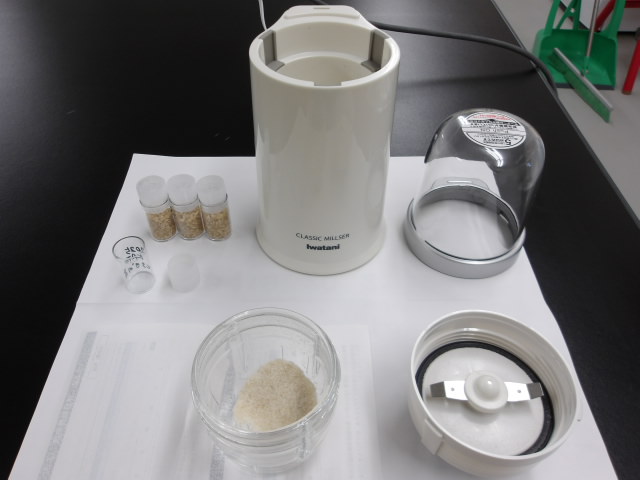

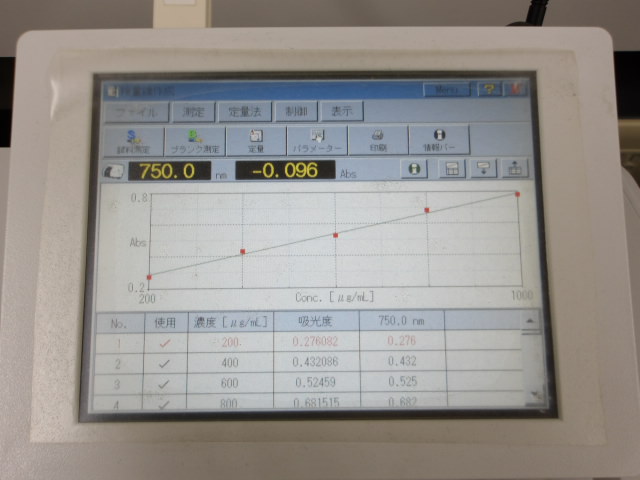

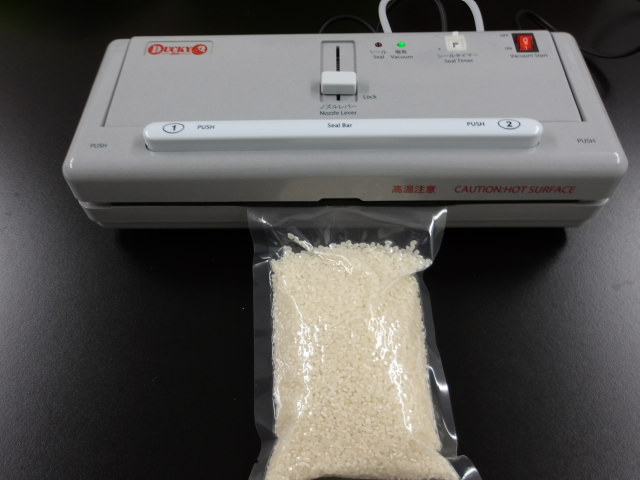

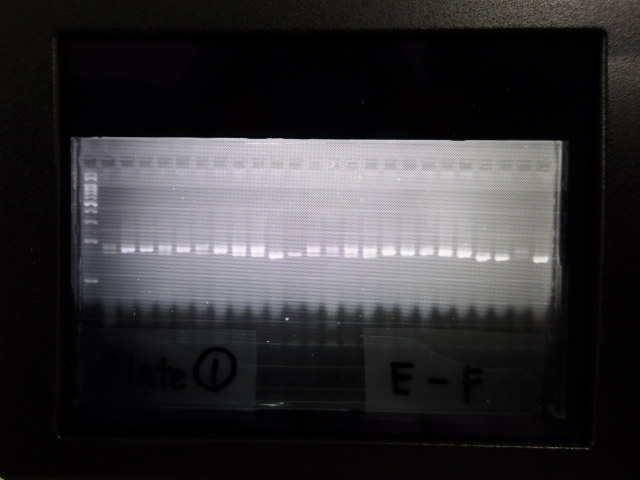

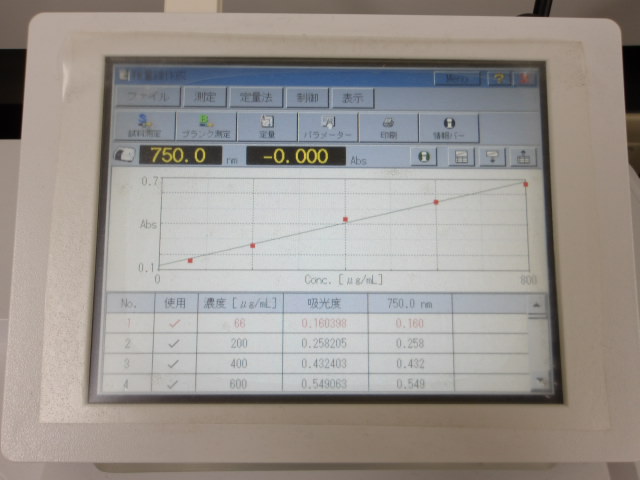

続いて玄米を粉砕して食味関連形質であるタンパク質含量を測定。

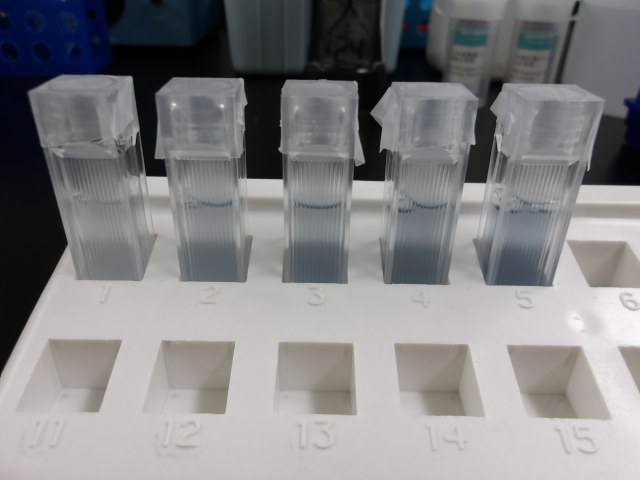

Lowry法を使って検量線からサンプルのタンパク質含量を定量し、年次変化などを確認。

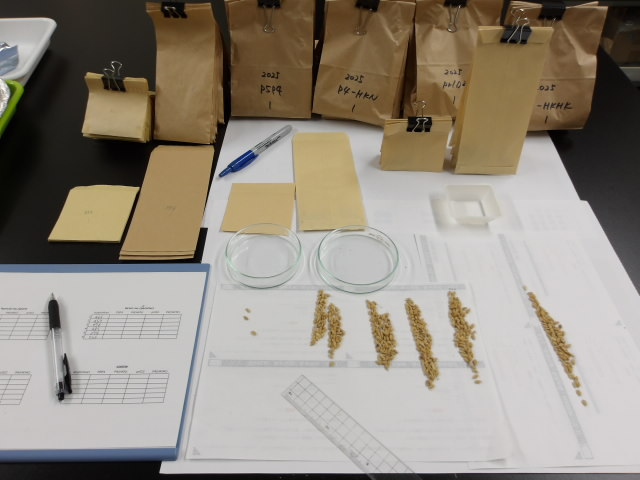

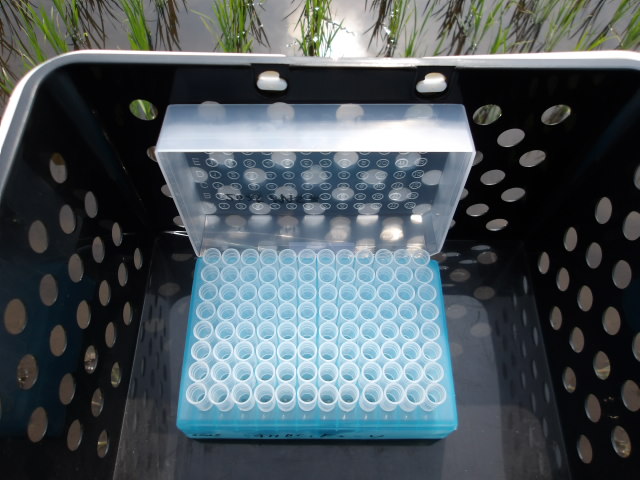

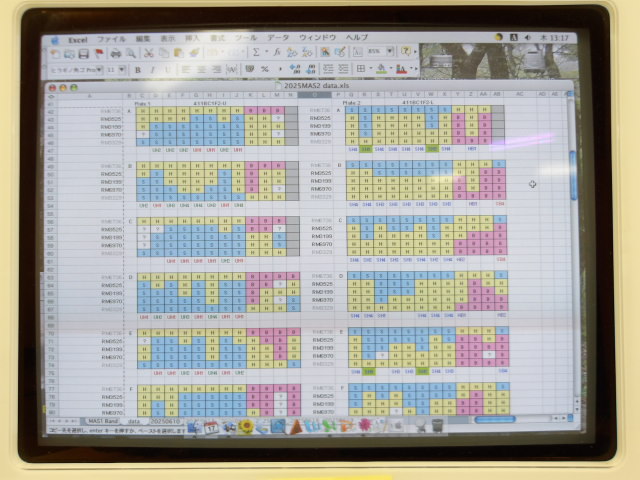

12月中旬からは実験を一旦止めて種子整理。

今年採種したイネの種子を封筒に詰めて管理していくのですが、種子保管場所のキャパが限界なので、まずは不要な種子を選別して廃棄。

ここで間違えると大問題になるので慎重に確認しながら実施し、なんとか今年分の種子を保管するスペースを確保。

最後に種子を入れている各ボックス内の保管種子のリストを作成して完了。

もっと大きな種子庫があればいいですが、研究室に設置スペースはないので当分ギリギリの管理で進めます。

最後に年末恒例の大掃除。

実験室や居室の普段掃除できていない所をキレイにして最後は床磨き。

今年の汚れをしっかり落として新たな年を迎えます。

今年もなんとか無事に終えることができました。

今年度実施予定の成分分析や論文執筆に向けたデータ解析と今年度中にやることはまだまだありますが、一旦お休みです。